叶嘉莹:把不懂诗的人接到诗里来

叶嘉莹最近一次公开现身是在9月10日,96岁的她例行给南开大学新生讲开学第一课。坐在轮椅上,她中气十足,调侃自己的长发竟变红了一些。

她习惯站着讲课,一站就是两三个小时。但目前,她从家里的椅子上躺下都必须保姆搀扶。她说自己“生命未在旦夕之间”,但却要尽力做到杜甫说的“盖棺事则未”那一刻。她经常手写论文、指导教师整理超过2000个小时的授课录音。

哈佛、耶鲁等上百所高校都留下过她上课的身影。刚重返南开讲课时,她的课,教室里要加座,凳子椅子一直加到了讲台上。还有人靠墙边窗口站着,或坐在地上。数学家陈省身、吴大任夫妇也跟师生挤在讲台下。

她在美国教书时也有这样画面。后来,她带着诗词讲遍了半个地球。

她没有大学者高高在上的架子。她帮幼儿园的小孩讲诗,也帮教授、院士、工人跟家庭主妇讲。92岁那年叶嘉莹说诗讲稿下载,她挑选了218首古诗词,给儿童作古文教材,转年又为那些诗词录制了讲解和朗诵。

91岁时,她还在70平方米的豪宅里帮研究生上课。博士生、硕士生,加上来旁听的人,坐在塑料小矮凳上,每堂课有二三十人。后来,课程跟讲座的视频被整理起来放在网上,她一下子成了讲诗词的“网白”。

90后网友评价“这位90岁的老太太讲课有趣”,认为她的书“不卖关子,娓娓道来,文学常识和历史典故很丰富,两口气便读完了三五百页”。

她被称作“穿裙子的‘士’”。她的生日,国内外研究诗词的专家聚在她身边开会,很多大人物都发来贺信。早些年,不喜热闹的她最多与几位好友一起吃个饭。有一年过生日,她负责切蛋糕,南开大学的两任校长母国光和滕维藻坐在上面。陈省身一定要把给她的拜年诗藏到生日当日,提前两天到的杨振宁也没受到“剧透”。

作家白先勇称“叶先生是引导我处于国内诗词殿堂的人”“她站在哪里,就是一个贵族”。诗人席慕蓉形容,叶老师在讲台上像个发光体,是《九歌》中的湘水上的女神。

她要把“自己亲自感受到的古典文学里面美好、高洁的世界”告诉年轻人,她期望可把这扇门打开,让你们可走进去,把不懂诗的人接到里面来。

01

2017年,关于叶嘉莹的纪录片《掬水月在手》开拍。拍摄前,导演陈传兴做了大量关于诗词的功课,他想讨论“叶先生跟美国诗词史、中国作家的大的生命河流之间的互相宽容和呼应”。

陈传兴“每次都要背着一大袋的书,随时要翻开”。拍摄有时不按提纲走,叶先生会即兴提到某一首诗,现场的工作员工起初手忙脚乱地翻资料,担心犯错出丑,尴尬又沮丧。“每次拍摄都十分兴奋,感觉就是‘上战场’。”

1954年,只有小学数学课堂经历的叶嘉莹受聘于台湾大学。若以论文著作为录用标准的话,她不够资格。

时任台大中文系主任台静农后来回忆,当年邀聘叶嘉莹到台大任教,是因为看到了她“所作的旧诗,实在写得挺好”,所以“就请了她”。

初中毕业时的叶嘉莹。

叶嘉莹出生于1924年的北平,从小被关在悬着“进士第”匾额的围墙里长大,家里保留着满族的“花盆底”和“阿玛”的称呼。

女孩儿玩的荡秋千、溜冰、踢键子、抓子儿,她都不会,有的根本没见到。她不识字的之后就开始背诗,“所有的精力都拿来读书了”。《论语》是她“背诵的更熟的一本经书”。

11岁时,她跟着舅舅学写诗。庭院中的松树、石榴花、枣花、落日、月影是她写诗的主要题材。“迦陵”的别号也有她从与爷爷聊天中得来——清朝的陈维崧,是中国作家里写得最多的,号迦陵。

考入辅仁大学国文系后,她遇到了影响自己人生的同学顾随。

顾随讲课,她专心一字不落地记笔记。听了6年课,她记下8大本笔记,此后的50余年,她在日本、美国、加拿大漂泊,只有那些笔记她随身携带。顾随当年评改的练笔旧稿、信件、赠诗,都被叶嘉莹作为艺术装裱起来,带在身边。

受顾随的妨碍,她一改善感的诗风,写下“入世已拼愁似海,逃禅不借隐为名”。70多年后,迦陵学舍在南开大学落成,这两句分挂在月亮门两侧。

她人生中的大多数时候确实无处可逃。1945年,中国进入全面抗日第八年。敌寇占领下的北平,人们喝又酸又臭的混合面,穿打补丁的旧衣裳。师生在课堂上用词语相互慰勉。顾随在课堂上将雪莱《西风颂》里的词句”if winter comes,can spring be far behind”改写成英文句子,“耐他风雪耐他寒,纵寒未是严寒了。”叶嘉莹模仿顾随的风格,用这两句诗写出了一阕《踏莎行》。

12年后,顾随同样用诗词《踏莎行》填了一阕词。但这时,师生两人未失去联系多年。

1977年叶嘉莹从加拿大归国,开始整理顾随文集。一向不偏爱麻烦他人的她因此事托关系找亲戚。

“内行”人看起来,叶嘉莹讲课、为文与为人都受到顾随影响。中国古典诗歌曲研究家郑骞曾评价她,“走的是顾先生的路子,传了顾先生的衣钵”。

02

叶嘉莹讲诗词被公认的特征是“跑野马”。

唐朝的皇后,她一口气说来十五个。“小山重叠金明灭”里的“小山”,她可讲上3页纸。

讲哲理诗,她随手把张九龄、陶渊明、朱熹的诗拎出来作非常;讲李商隐的《嫦娥》,她会谈到王国维和王维,比较纯诗人的悲愁、哲人的怜悯、修道者的自得;从辛弃疾的词,讲到词的本质,再由词的牌调拐到小令与长调的区分,因此讲了讲柳永,然后再回到辛弃疾的另两首词跟用典,结合西方的观念批评理论……最后回到这堂课讲的这首词《水龙吟·登建康赏心亭》。

年轻学生去唱她的课,感慨“叶先生‘跑’一大圈还能走出来,而且几乎不错误”。

品鉴韦庄《思帝乡》里的“妾拟将身嫁与人生休,纵被无情弃,不能羞”。叶嘉莹告诉学生,不要把它看成仅仅是写美女和情感的小词。做学问和苛求理想也必须这样精神,学物理不必定都可获奖,要对自己的苛求有终身不渝的奉献。那一年,杨振宁和李政道获诺贝尔物理奖。物理一下子成了热门,许多教师争着报考物理系。

她在课上感叹,当今全球科学发达,物质享受也越来越高级,可战争的动荡到处埋藏着,谁都不知道明天会发生什么事。什么时候人类才有李商隐说的“何当百亿莲花上,一一莲花见佛身”的世界呢?

听过叶嘉莹讲座的教师认为,叶先生先“降低了诗词鉴赏的门槛,又手把手领着人过来”。“她讲诗是结合着自己生命的历程,是与生命相融会的感发。”比如叶先生讲杜甫的诗,讲到‘国破山河在’,她是真正体验过的——“七七事变”后,北平沦陷,吃混合面,穿补丁衣,学校更换了学生,英文课程改上英语课,她们在学校按要求把历史、地理教材逐页撕毁涂抹。

1943年,叶嘉莹与同学顾随及同班同学合影。后排右二为叶嘉莹。

顾随说诗的主要作用,是在于使人感动。叶嘉莹在国内的教学上,也经常帮学生用英语“care”,她说要有一颗温暖的心,对人、事、物,对大自然的关怀。

顾随不讲书里写的内容,也不怎么引经据典,完全是自己读诗的体会。叶嘉莹讲诗,也常把自己的体会、情谊放上面。

顾随讲喜欢的作者,也讲不偏爱的。他坦言姜夔的词,最大缺点是清空。他觉得,一个人做人只是穿着白衬衫不肯粘泥,总是自己保持清白、清高,这样的人比较悲观、自私,遇事不肯出力,为人不肯动情。

“顾先生讲文学生命里的感发。”叶嘉莹说。而“生命的感发”也是她研究古典诗词的核心,也是她“终身热爱诗词,虽到老而此心不改的重要因素”。她觉得,“诗词的好坏,永远以它的感发的生命的薄厚、大小、深浅为评量的层次。”

讲周邦彦时,叶嘉莹称赞词人的技法和戏剧,但却要“很坦诚地唱歌”。她说周邦彦这个词人,和苏东坡就差了一点点。两个人同样经历了新旧党争,苏东坡是将自己的取舍、福祸置之度外的。而周邦彦最后学到的是明哲保身,“委顺之名,人望之如木鸡,自以为喜。”她认为周邦彦的词里缺乏一种博大的、深厚的感发的生命。

她喜爱辛弃疾,说辛弃疾和苏东坡、陶渊明不同,陶、苏都打算了一个“退”,是穷则独善其身的退。但辛弃疾和杜甫是没有“退”的人,他人生也没有忘记收复自己的家乡跟故国,他是坚持要进。

03

叶嘉莹也没“退”。

1948年,叶嘉莹南下结婚,不久跟随在国民党军队里工作的妻子去了美国。她无法像同学所期待的这样,“别有开发,能自建树,成为南岳下之马祖,而非孔门之曾参”。反而在历史的江河中,“随命运拨弄和抛置”。

抵达台湾的第二年,丈夫由于“白色恐怖”入狱近4年,叶嘉莹带着吃奶的儿子一度被捕和接受审讯。她跟父亲睡过朋友家的客厅,住过“房子没有顶棚,屋顶上可以看到石头梁柱”的宿舍。

丈夫失去了工作,她靠在学校念书的开支养活全家。一次课堂,讲到《淝水之战》里苻坚的云母车。下课后,她搭公共汽车回家,等车时,由“云母车”想到李商隐的诗:“云母屏风烛影深,长河渐落晓星沉。嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”经历了患难,她跟诗人有了灵魂上的共鸣,体会那种孤单、寂寞跟悲伤。

回到家,她又是那些擦地板,架着木桶在火炭上为儿子烘烤尿片的人。家里地方促狭,她在客厅边的一个小凳子上备课,椅子一半在外面,一半在走廊。

丈夫性格显得非常暴躁。晚上,她做梦过自己跟两个女儿被父亲打,陷入遍体鳞伤的咽气境地,梦到父亲要接自己回去,困在一片芦苇荡里找不到路。

因为消极的心态,她那段时间喜欢读王国维提到的极为悲观的词。这只是她讲授诗词的特征——无论讲诗词还是写论文,都是有自己真的体味、真的感受就会写下来,讲起来。

她想过,一个人真的绝望了,哪种自杀的方式最好呢?有人问她,为什么不选择结婚?她答:我是旧的女孩,我也有我的母亲,两个女儿。

“后来我谅解了他,是想起王安石的一首诗《拟寒山拾得》。”她记住的与原诗有出入,但她更喜欢自己记住的词句:风吹瓦坠屋,正打破我头。瓦亦自破碎,匪独我血流。众生造众业,各有一机抽。切莫嗔此瓦,此瓦不自由。

叶嘉莹从不向旁人透露自己的不幸,外表平和。回忆起叶嘉莹,台湾作家痖弦想起两件事:一件是在台北远东电影院看电影,他看到相隔不远的走廊上站着一位女子,身穿米黄色风衣,围着淡咖啡色丝巾,衣着合身,清雅幽美,对周边乱糟糟的人群视而不见似的,如“空谷幽兰”,神情则“意暖神寒”。几十年后他才向叶嘉莹本人证实,那晚在电影院看见的女孩就是她。

另一件,是叶嘉莹曾使美国的新诗人和旧诗人无法摆脱隔阂,“坐在一起吃粽子了”。

当时,台湾政坛新作家推崇西方的语义颠倒、意象晦涩的佳作,旧诗人认为这种隐晦不同的词句是故作高深。双方打起了笔仗,甚至“端午节不肯纪念同一个屈原”。

叶嘉莹在文章里,有意解释新旧诗人的苦恼。她觉得,杜甫的《秋兴八首》的一个特色就是句法的颠倒,“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”。她解释了颠倒的妙处。“形象的跳接是可以的,语法的颠倒也是可以的”,所写的内容表达得好坏不取决于形式,而是感情能否真挚。

上个世纪五十年代,叶嘉莹与台大中文系师生合影。

上个世纪五六十年代,国外的专家到美国后,听叶嘉莹的课,邀请她赴美国密歇根大学讲学。哈佛大学远东系的海陶玮教授正在研究陶渊明,也邀请她到哈佛。

“去俄罗斯不是我的选择,去日本也不是,结婚也不是。”叶嘉莹说,“但是我先生由于被关了这么多年,幸而放进去了,他离开了海军,没有找到工作。他不想在台湾待了,看到我有机会出去,就坚持使我把女儿先带回来,他也能够回去了。”

镜头前,叶嘉莹平静地回想着过往。母亲在她17岁那年去世。她写《哭母诗八首》,至今都“清楚地记得父亲棺殓时,钉子钉在棺材上的那个声音”。漂泊北美时丧父。讲了那么多关于恋爱的诗词,自己仍从未经历过恋爱,婚姻里她受到父亲的咆哮凌辱。

纪录片拍摄持续了3年。陈传兴觉得,自己拍摄了一位女性的百年孤独。尽管有专家认为“不能把诗词与叶先生作主客体似的分割”,但上映前,导演组公布了印在宣传海报上的话,“诗词救了她。”

“诗词的研读并不是我追寻的目标,而是支持我走过忧患的一种力量。”87岁那年,叶嘉莹在帮一本书的结语中写到。

04

对叶嘉莹而言,更沉重的打击在52岁那年到来。

她曾对大儿子说早点生子女,我退休了可以给你带。这是她对自己晚年的另一种设想。

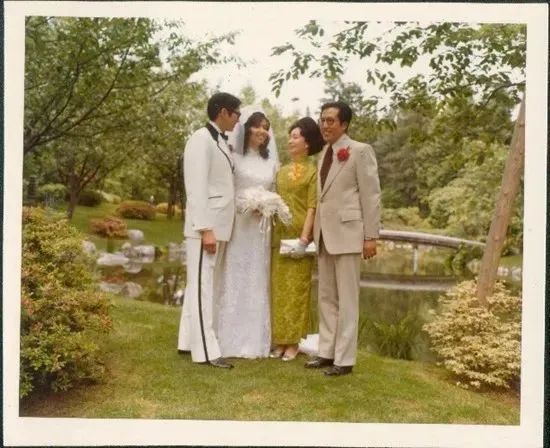

1974年,长女言言婚礼现场。

1976年3月,52岁的叶嘉莹在美国东部参加亚洲学会。她收到大儿子跟父亲受伤离世的消息,立即前往加拿大。回到新加坡后,她把自己关在家里,接连数十天闭门不出。

她在《哭女诗十首》里,写“痛哭吾儿躬自谒,一生老瘁竟何为”,“迟暮天公仍罚我,不让哭泣但余哀”。

参加完葬礼,她回家学校工作。见到同学朋友学生,最多眼圈一白,就低头走过去了。“她的丧女之痛,似乎都用学问和诗歌抚平了。”叶嘉莹的同学刘秉松回忆。

储备黄金